오윤은 80년대 민중미술운동이 태동하기 이전부터 참된 민중미술을 위해 끈질기게 고민하고 탐구해왔다. “미술이 어떻게 언어의 기능을 회복하는가 하는 것이 오랜 나의 숙제였다.” 세상을 떠나기 1년 전, 오윤은 생애 마지막 40점을 쏟아냈다. 그의 목판화 전체의 반에 이르는 양이었다.

명지대 석좌교수 그리고 30년이 지났다. 1986년 7월6일, 오윤이 나이 40에 훌쩍 세상을 떠났을 때 동료 화가들은 서울 수유리 그의 집 마당에서 이제 막 태동한 민족미술인협의회 이름으로 조촐한 장례식을 치렀다. 그때 정희성 시인이 장례식 사회를 보고 있는 나에게 추모시를 건네주었다. 오윤이 죽었다/ 야속하게도/ 눈물이 나지 않는다// 그는 바람처럼 살았으니까/ 언제고/ 바람으로 다시 올 것이다./ 험한 산을 만나면 험한 산바람이 되고/ 넓은 바다를 만나면 넓은 바다의/ 바람이 되고/ 혹은/ 칼바람으로/ 혹은/ 풀잎을 스치는 부드러운 바람으로/ 우리에게 올 것이다./ 이것이 나의 믿음이다 시인의 예견대로 오윤이 바람처럼 다시 나타났다. 서울 평창동 가나아트에서 열리고 있는 ‘오윤 30주기 회고전’(8월7일까지)을 보고 있자니 풀잎 스치는 부드러운 바람으로 우리들을 다정하게 다독인다. 평론가 성완경의 지적대로 오윤의 예술은 80년대 민중미술이라는 카테고리 안에만 가둘 수 없는 더 높은 예술적 성취가 있다. 하지만 오윤 앞에는 그래도 ‘민중미술’이라는 매김말을 붙여야 오윤답다. 혹자는 오윤을 박수근의 뒤를 잇는 서민 예술가로 말하기도 한다. 그러나 오윤은 박수근처럼 마냥 순진무구하게 정태적으로 세상을 바라보지 않았다. 오윤 사후 열흘 뒤 대구에서 열린 추모회에서 평론가 김윤수는 우리 현대미술사에서 오윤의 위상은 문학에서 신동엽과 같은 것이라고 했다. 오윤에게는 그런 의식과 예술적 성취가 있었다. 말하자면 오윤은 50년대 박수근의 ‘서민 미술’과 60년대 신동엽의 ‘참여문학’, 그 두 가지 가치가 분리되지 않은 ‘진짜’ 민중미술가였다. 오윤은 80년대 민중미술운동이 태동하기 이전부터 참된 민중미술을 위해 끈질기게 고민하고 탐구해왔다. 그는 1970년 미술대학을 졸업한 뒤 1980년 ‘현실과 발언’ 창립전 때까지 10년간 작품 발표를 하지 않았다. 임세택, 오경환과 함께 조건영이 설계한 우리은행 동대문지점(광장시장 옆) 테라코타 벽화를 제작하기도 했고, 전돌공장도 차려보고, 선화예고, 서대문미술학원에서 미술 선생으로 지냈지만 본격적으로 작품 활동을 한 것은 80년대 전반기 5년 동안이었다. 그 작가적 잠복기의 예술적 고뇌를 오윤은 이렇게 고백하였다. “미술이 어떻게 언어의 기능을 회복하는가 하는 것이 오랜 나의 숙제였다. 따라서 미술사에서, 수많은 미술운동들 속에서 이런 해답을 얻기 위해 오랜 세월 동안 나는 말없는 벙어리가 되었다.” 이번 전시회에는 오윤이 그 침묵의 세월 속에 그린 수많은 스케치들이 전시되어 있다. 그런 오윤이었기에 민중미술이 막 태동할 때 어느 누구보다 일찍 민중적 형식을 제시할 수 있었던 것이다. 오윤은 1946년 부산에서 태어나 서울대 조소과에 들어가면서 화가의 길로 나서게 되었는데 그에게는 남다른 예술적 자산이 있었다. 오윤의 부친은 <갯마을>의 소설가 오영수이다. 그리고 6살 위의 누님 오숙희 또한 서울 미대를 나온 인간미 넘치는 분으로 오윤을 끔찍이 챙겼다. 부친과 누님은 사람을 좋아하여 그의 집에는 많은 훗날의 문사, 투사, 지식인들이 드나들었다. 오윤은 이미 고등학생 시절에 김지하를 집에서 만났고, 일찍부터 김윤수, 염무웅, 김태홍, 방배추 같은 선배들의 지우를 얻었다. 오윤의 사람 사랑은 내리물림이었다. 대학 동기 김정헌, 오수환, 하숙집 친구 김종철 등을 비롯하여 70년대 오윤 주위에는 언제나 사람이 들끓었다. 가오리 그의 작업장 언저리, 이름하여 ‘수유리 패거리’들이 어울리는 것은 가관이었다. 76년 그가 아끼던 후배 한윤수가 출판사 ‘청년사’를 설립하자 로고로 ‘보리’를 그려주었고 이오덕의 <일하는 아이들> 등 내는 책마다 표지화로 목판화를 제작해 주었다. 이것이 이후 오윤이 수많은 책 표지화를 그리게 되고 목판화의 길로 가는 계기가 되었다. 청년사 편집실은 또 다른 꿀방이 되어 최민, 박현수, 정지창 같은 필자들이 곧잘 어울렸다. 칠흑 같은 70년대였지만 이들은 만나면 말술을 마시며 웃음을 잃지 않고 이야기꽃을 피웠다. 그 깡술이 오윤을 일찍 저승으로 데려갔다. 한창 떠들다가 얘기 소재가 궁해지면 으레 나오는 것이 벽초 홍명희의 소설 <임꺽정>의 되새김이었다. 오윤의 예술세계 형성에 가장 큰 영향을 준 것은 이 <임꺽정>이다. 소설 전편에 흐르는 민초들의 풋풋한 삶과 흥건히 흐르는 조선인의 정감, 그 인간미, 오윤은 그런 세계를 한없이 동경했다. 그는 <임꺽정>의 광신도였다. 당시만 해도 금서였고 희귀본이었던 부친 소장 을유문화사본 <임꺽정>을 패거리들에게 빌려주는 전도사였다. 오윤은 <임꺽정>에 나오는 청석골 원주인 오가의 별명을 따서 자칭 ‘개도치’라고 했다. 그러나 그가 좋아했던 인간상은 갖바치였다. 그 갖바치가 그리워 안성 칠장사도 다녀왔다. 그래서 우리가 갖바치의 본명인 ‘양주팔’을 이끌어 ‘양주칠’이라고 불러주면 항시 싫지 않은 웃음을 보내곤 했다. 그러고 보면 오윤의 패거리는 산적질만 안 했지 청석골의 군상들과 비슷했다. 오윤 예술의 인간미는 이렇게 우러나온 것이었다. 결국 벽초의 문학세계가 곧 오윤의 미술세계로 이어진 것이었다.

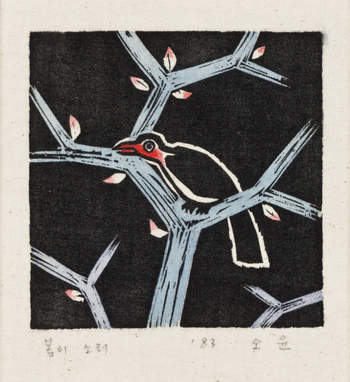

오윤, 봄의 소리 1, 목판 채색, 16.5×16.5㎝, 1983.