박용성 교사의 실전강좌

1부-논술 이해하기 ②논술, 이렇게 쓰자 논술은 문제·해결의 과정이다

논술이란 옛날이나 동시대의 통찰력이 담긴 남의 글을 읽고 그 생각을 바탕으로, 오늘날 우리에게 주어진 문제에 대한 나의 생각을, 논리적으로 표현하는 글쓰기야. 곧, 삶의 본질적이고 근본적인 문제를 고전의 맥락과 연관지어 생각하되, 그 해결은 고전(그때·그곳)이 지니는 의의와 한계를 바탕으로 오늘날(지금·이곳)의 현실적 삶에 대한 사회적이고 역사적인 관점에서 비판적으로 성찰하는 것이지.

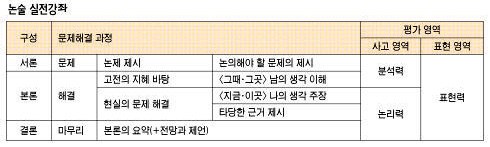

제시문의 관점의 통찰력과 한계를 이해하고 이를 바탕으로 논제를 해명하는 게 바로 논술이야. 그때·그곳의 관점으로 지금·이곳의 문제를 비추어 보아 문제의 매듭이 어디에 있고 그것을 어떻게 풀어야 하는지를 성찰하는 온고지신(溫故知新)이라고나 할까. 이를 거칠게 도표화하면 다음과 같아.

설문에는 해결의 실마리가 들어 있다

어떤 문제든 설문에 문제 해결의 실마리가 들어 있어. 따라서, 설문을 구성하는 각 부분의 내용을 면밀히 분석한 뒤 이를 바탕으로 제시문을 독해하고, 이를 토대로 논지를 전개하는 거야. 또한, 설문 분석의 과정에서 유의 사항에 대한 면밀한 검토도 필요해. 논술에서 유의 사항은 글의 분량 등을 제시하지만, 글의 구성이나 논리 전개에 대한 조건을 제시하는 경우도 있으므로 소홀히 하면 안 돼. 논술 시험에 자주 등장하는 유의 사항에는 다음과 같은 것이 있어.

■ 한 편의 완성(완결)된 글이 되게 할 것

서론·본론·결론의 체계를 완전히 갖추라는 뜻이야.

■한 편의 독립된 글이 되게 할 것

읽는 이로 하여금 자신이 읽는 글이 어떤 문제에 대한 답안이라는 인식을 하지 못하도록 글을 쓰라는 뜻이야. ‘위 문제에서’, ‘제시문에서는’과 같은 표현들이 있을 경우 읽는 이는 문제나 제시문 없이는 그 글을 이해할 수 없어. 그러므로 문제나 제시문 없이도 완전히 이해할 수 있는 글을 작성하라는 요구 사항이지.

■ 본문부터 바로 시작할 것

본문은 본론이 아니야. 본문을 본론이라고 생각하고 서론 없이 글을 써서는 안 돼. 글 앞에 제목을 쓰지 말고 원고지 첫 줄부터 곧장 글의 내용으로 들어가라는 뜻이야.

■ 수험생 신분을 노출시키지 말 것

채점 과정에서 부정을 막기 위한 장치야. 자신의 이름이나 낙서 등 불필요한 내용을 적어 놓을 때 0점으로 처리되기도 하지.

■ 띄어쓰기 포함하여 1600자(±200자 허용) 내외가 되게 할 것

글의 분량을 지시하는 유의 사항이야. 대개 제시한 글의 분량의 약 10퍼센트 정도가 여유 분량이지. 대개 여유 분량은 ‘±200자 허용’처럼 직접 제시해 주는데, 가급적이면 주어진 분량에 꼭 맞도록 글을 쓰는 것이 좋아.

제시문을 제대로 분석해야 논술이 산다

제시문은 출제자가 설문의 범위를 제한하면서 문제 해결의 실마리를 제공하려고 제시한 글이야(경우에 따라 제시문뿐만 아니라 도표나 통계 자료, 사진이나 만화 등이 나올 수도 있어). 대부분의 경우, 설문과 제시문 부분을 왕복하면서 두 부분의 관계를 철저히 이해해야만 드디어 무엇을 쓸 것인가를 알게 돼. 설문에 나타난 문제 의식과 논의의 방향은 제시문 독해의 실마리가 되고, 제시문의 내용은 설문의 주요 논점과 논의 전개 방향을 제한하지.

그렇다면 제시문은 어떻게 읽어야 할까. 우선, 전체의 대강을 파악하는 단계―전체적으로 읽기―가 필요해.

전체적인 흐름을 통해 대체적인 주제 파악을 하는 단계야. 나아가, 형식 문단 하나하나를 세심하게 분석하면서, 그들 사이의 관계까지 면밀히 파악하는 단계―부분적으로 읽기―가 필요해. 반복되는 핵심 단어나 강조되는 주장이나 논거에 밑줄을 그어 가면서 읽으면 내용을 분석적으로 이해하는 데 도움이 돼. 마지막으로, 앞서 두 단계의 과정을 종합하는 단계―종합적으로 읽기―가 필요해. 1단계에서 세웠던 가설을 확인하거나 수정하면서, 설문과 제시문 간의 접점을 찾는 것이 바로 이 단계에서야.

아무리 바빠도 개요는 작성해야 한다

개요는 머릿속의 구상을 요점만 뽑아 적은 것이야. 즉, 설문과 제시문 분석을 통해 주요 논점을 잡고 그 논점마다 주제문을 작성한 뒤에, ‘서론·본론·결론’에 맞게 이것을 일관성 있게 조직적으로 배치하는 글쓰기 계획표를 말하지. 더 자세히 말하자면, 설문의 물음과 제시문의 내용, 유의 사항을 유기적으로 연결하여 무엇을 쓰라는 것인지, 어떤 관점과 방식으로 쓰라는 것인지를 세부 항목으로 구체화하는 단계야.

어떤 학생들은 조급한 마음에 글 쓰는 시간을 더 많이 확보하려고 개요도 짜지 않은 채 곧장 글을 쓰기 시작하지. 그러나 이런 사람은 몇 줄 못 쓰고 나서 이내 무엇을 써야 좋을지 모르는 깜깜한 벽에 부딪히고 말아.

시간을 아끼려다 공연히 시간을 더 낭비한 셈이지. 개요를 작성하지 않고 쓰면, 논의해야 할 내용이 빠지거나 글의 앞뒤가 바뀌어서 글의 흐름이나 논리가 헝클어질 수 있어.

원고지 세계에도 법이 있다

| | ▲ 박용성/여수여고,〈교과서와 함께 구술·논술 뛰어넘기〉 저자 | |

| |

|

개요가 완성되면 그것을 문장화하는 작업이 이어져야 해. 미리 써 보는 과정에서 철저하게 교정이 이루어져야 하지. 원고지 위에서 잘못된 부분을 수정할 경우 원고지가 지저분해져서 채점자에게 좋은 인상을 줄 수 없기 때문에 옮겨 쓰기 전에 모든 교정을 끝내야 해. 그리고 정성스럽게 원고지에 옮겨 적어야 해. 글씨를 잘 쓰느냐 못 쓰느냐는 채점 항목에 포함되지는 않아. 하지만 마구 흘려 쓴 글씨를 대할 때와 정성스럽게 쓴 글씨를 대할 때 채점자가 어떻게 반응하겠는가 생각해 봐. 따라서 글씨는 원고지의 4분의 3 정도의 크기로 또박또박 바르게 쓰는 것이 좋아. 생각보다 옮겨 쓰는 시간이 많이 들기 때문에, 충분한 시간을 옮겨 쓰는 데에 할애해야 해. 마지막으로 형식적인 실수는 문장 부호를 사용하여 정확히 고쳐야 하지.

여수여고, <교과서와 함께 구술·논술 뛰어넘기> 저자