나뭇잎으로 팔찌·목걸이 만들어

생명에 대한 관심도 무럭무럭

수북이 쌓인 낙엽 사이로 잔설이 힐끗힐끗 모습을 드러내는 을씨년스러운 초겨울 숲. 나무를 휘감고 있는 볼품없는 칡넝쿨이 멋진 작품으로 탈바꿈하는 데는 그리 많은 시간이 걸리지 않았다. 칡넝쿨을 돌돌 말아 종이끈으로 묶은 뒤, 알록달록한 낙엽을 촘촘히 꽂으니 당장 현관문에 걸어놔도 손색이 없는 아름다운 빛깔의 리스(화환 모양의 크리스마스 장식품)가 완성됐다.

“와! 잘 만들었다. 화관으로 써도 되겠는데.” 아들 머리에 ‘작품’을 얹으며 박영란(46·서울 강동구 고덕동)씨가 말했다. “우리는 늘 이렇게 놀아요. 우리끼리 만들어 놓고 ‘예쁘다’ ‘잘 만들었다’고 스스로 감탄하곤 하죠.”

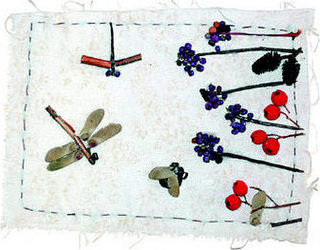

박씨와 아들 은상(11·초등학교 4학년)이에게 자연은 더없이 좋은 놀이터이자 화실이다. 박씨는 아들과 함께 수시로 가까운 동네 야트막한 산과 공원 숲에 가서 산책을 하거나 자연물을 갖고 논다. 그러다 ‘필이 꽂히면’ 그 자리에서 뚝딱뚝딱 멋진 작품을 만들어낸다. 억새 잎으로 새집을 만들고 주운 솔방울로는 팔찌와 목걸이를 만든다. 나뭇잎과 열매 등을 천 위에 붙여 여러 가지 모양을 꾸며 보기도 한다. 박씨는 집안에도 자연을 들여놓았다. 거실에 있는 상자 안에는 작은 열매, 나뭇가지 등이 빼곡하다. 숲이나 공원에 갈 때마다 주워 온 것들이다. 박씨와 은상이의 ‘작품’활동에 쓸 재료들이기도 하다.

전문가들은 이런 활동을 ‘생태미술’이라고 하지만, 박씨는 “너무 거창한 것 같다”며 손사래를 친다. “미술이라는 생각은 안 해 봤어요. 그냥 아이하고 노는 거예요. 자연에서 뭘 하고 놀까 궁리하다 보니 뭔가 만들고 그리게 되고, 그러다 보니 자연과 친해지게 된 거죠.” 박씨는 “내가 하는 건 정말 별게 아니다”라고 낮춰 말하지만, 그의 ‘내공’은 녹록지 않다. 그동안 청소년수련관 등에서 여러 생태체험 프로그램을 진행했고, 현재는 환경운동단체인 여성환경연대에서 회원 자녀들을 대상으로 생태미술놀이 프로그램을 진행하고 있다.

박씨가 생태미술을 처음 접한 것은 지난 2002년. 자주 들르던 생협 매장에서 한 시민단체가 주최하는 생태안내자 기초과정 모집 공고를 본 것이 계기가 됐다. 평소 생협 활동을 하면서 두 아들과 생산지 견학에 자주 참여하는 등 생태 나들이에 관심이 많았던 터라 곧바로 신청을 했다. 그 뒤로 아이들과 본격적으로 생태미술을 시작했다. 처음에는 아파트 화단 등 주변의 풀과 꽃을 관찰하고 세밀화를 그리는 것으로 시작해, 점차 공원과 산으로 시야를 넓혀 나갔다. 은상이의 유치원 친구들을 함께 데리고 다니며 생태놀이와 미술을 하기 시작한 것도 그 무렵이었다. “아무래도 혼자 노는 것보다는 여러 명이 노는 것이 더 재미있을 것 같아서” 아이들을 모으다 보니 본의 아니게 동네 꼬마들을 몰고 다니는 ‘골목대장’이 됐다.

어릴 적부터 자연을 벗삼아 놀아서인지, 은상이는 요즘 여느 아이들과 달리 주변의 작은 생명들에 대한 관심이 많다. 2학년 때는 일기를 관찰일기 형태로 썼다. 그때 쓴 일기에는 학교와 집 주변, 공원에서 본 나무·꽃·풀·곤충·올챙이 등에 얽힌 이야기가 세밀화와 함께 담겨 있다. 일기장에 학교의 수목지도를 그려 놓기도 했다. 중학교 3학년인 큰아들 은철(16)이도 여전히 생태 나들이에 함께한다. 박씨가 한 달에 한 번씩 여성환경연대 회원 자녀들을 대상으로 생태미술 수업을 할 때는 진행을 돕기도 한다.

박씨는 아이 생일잔치도 생태적으로 치른다. 아이 친구들을 숲으로 초대해 비석치기, 솔방울 던져 넣기, 솔방울 나르기 등 생태놀이를 한다. 놀이가 끝나면 찰흙과 나뭇가지로 장승 만들기와 같은 생태미술 활동을 한다. 생일잔치 이외에도 한 달에 한 번꼴로 아이 친구들과 엄마들을 모아 자연에서 함께 어울려 논다. 맨 발로 숲길을 걷기도 하고 편을 갈라 다람쥐와 어치 먹이 찾기 놀이도 한다. 일단 신나게 놀고 나서 열매로 모양 꾸미기, 새집 만들기, 새알 상상해서 꾸미기 등을 한다. 박씨는 “놀이를 하다 보면 엄마들이 더 좋아한다”며 “다들 ‘숲을 이렇게도 만날 수 있구나’ 하며 자연이 주는 뜻밖의 재미와 감동에 놀라곤 한다”고 했다.

“나무 한 그루, 풀 한 포기도 계절에 따라 변하는 것을 보면 참 신기해요. 자연에서 관찰한 것을 작품으로 꾸미고 그리는 일도 재미있고요. 물론 학교 공부에도 도움이 많이 돼요.” 은상이는 “미술과 과학이 가장 재미있다”고 했다.

글·사진 이종규 기자 jklee@hani.co.kr

생태미술은 거창한 것이 아니다. 미술이라기보다는 놀이에 가깝다. 다음은 박영란씨가 추천하는 늦가을에 해볼 만한 생태미술 활동들이다.

■ 가을 열매로 액자 만들기=동네 작은 산이나 길가에서 다양한 색깔의 열매와 꽃씨를 모아 서늘한 곳에서 일주일 정도 말린다. 두꺼운 종이를 적당한 크기로 자른다. 자른 종이보다 약간 작은 크기로 광목천을 자른 뒤, 천 가장자리를 바느질해 액자 틀을 만든다. 바느질한 천을 목공풀로 종이에 붙인다. 천 위에 그동안 모아둔 열매와 씨들을 붙여 모양을 꾸민다. 완성되면 펀치로 구멍을 뚫고 종이끈으로 묶어 벽에 건다.

■ 단풍잎 탁본=빨간 단풍잎 몇 장을 주워 와, 광목천 위에 단풍잎들을 펼쳐 놓는다. 그 위에 오에이치피 필름을 덮고 동전으로 힘껏 문지른다. 천에 단풍잎 물이 스며들 만큼 충분히 문지른 뒤 필름을 떼면 단풍잎 모양이 그대로 천에 탁본돼 있다. 아이와 단풍잎 모양을 따라 바느질을 한 뒤 이름을 새겨도 좋다.

■ 칡넝쿨 리스=동네 작은 산에 오르면 나무들이 칡으로 꽁꽁 묶여 있는 모습을 쉽게 볼 수 있는데, 조금만 힘을 주면 칡넝쿨이 줄줄 풀린다. 푼 칡넝쿨을 돌돌 말아 동그란 모양을 만들고 군데군데 지끈으로 묶어 고정시킨다. 똬리처럼 만들어진 칡 다발에 울긋불긋 단풍잎을 꽂으면 근사한 장식품이 완성된다.

■ 칡넝쿨로 새집 만들기=칡넝쿨을 작고 둥글게 새집 모양으로 만든다. 주변의 건초와 이끼 등을 안에 깔아 바닥을 부드럽게 만든다. 초란에 네임펜으로 새알 무늬를 그려 본다. 이때 포식자의 눈에 띄지 않고 주변 색과 비슷하게 그려 보도록 설명을 해준다. 새들의 서식처가 될 덤불 속에 새집을 놓아 본다.

이종규 기자