검색결과 리스트

미술교과교육연구회에 해당되는 글 2601건

- 2006.07.11 '삼인문년도(三人問年圖)' 장승업-누가 가장 나이를 많이 먹었을까요?

- 2006.07.11 김득신 '야묘도추'

- 2006.07.11 백남준'다다익선' 2

- 2006.07.11 보테르

글

| |||

겉으로 보아서는 알 수 없으니 직접 들어 보는 것이 좋을 듯합니다. “허허, 그렇담 내가 먼저 말하지!” 소나무 곁의 바위에 앉아 있던 노인이 먼저 입을 열었습니다. “나는 내 나이가 얼마나 되는지 알지도 못해.” 대뜸 쏟아 놓은 이 말에 나머지 두 노인은 미소만 지었습니다. ‘이런, 자기 나이를 모르다니, 바보가 따로 없네.’라고 생각하였습니다. “그런데 말이야, 내 나이를 모르긴 하지만, 노인은 심각한 표정으로 하늘을 가리키며 말했습니다. 이 말을 들은 두 노인은 눈을 크게 떴습니다. 반고라면, 천지를 창조한 신(神)입니다.

곁에서 묵묵히 듣고 있던 노인이 가소롭다는 듯이 말을 이었습니다.

반고 친구는 고개를 끄덕였습니다. “뽕나무 밭이 푸른 바다로 변했으니, 세상이 참 몰라보게 달라졌다 이 말이지.” 노인이 이렇게 말하며 가리킨 곳에는 정말 하얀 파도가 부서지는 푸른 바다가 보였습니다. “그 뽕나무 밭이 바다로 변하고, 또 바다가 뽕나무 밭으로 변할 때마다 산 가지 하나씩을 올려놓았지. 반고 친구는 기가 죽었습니다. 깎아지른 낭떠러지 아래 지은 집들 속에 사람은 없고, 묵묵히 뒤에서 두 사람의 이야기를 듣고 있던 노인이 여유 있게 말했습니다. “자네들 이야기는 내 모두 잘 들었네. 그렇다면 저 복숭아를 보게.” 노인이 가리키는 곳을 보니 탐스러운 복숭아가 몇 개 열려 있었습니다. “저 복숭아로 말할 것 같으면, 3000 년 만에 한 번 열매를 맺지. 자네들이 운이 좋아 마침 저 열매를 볼 수 있다네. 곤륜산이라면 신선들이 사는 전설 속의 산입니다. “저것 보게. 복숭아를 60 번이나 훔쳐 먹은 동방삭이도 보이지 않는가.” 과연 복숭아나무 아래 푸른 옷을 입은 동방삭이 엎드려 있는 것도 보였습니다. “어떤가? 자네들은 나에 비하면 하루살이에 불과하지.” 두 사람은 더 이상 할 말이 없었습니다. 이 그림은 조선 시대의 뛰어난 화가인 오원(吾園) 장승업(張承業, 1843년~1897년)이 그렸습니다. 장승업의 그림은 선이 자유롭고 색은 금방 그린 듯이 선명합니다. |

'미술교과교육연구회 > 그림세상' 카테고리의 다른 글

| 달마도 (0) | 2006.07.11 |

|---|---|

| '모견도' 이암 ' 그 마음이 그림 속에 나타날 때 바로 좋은 작품' (0) | 2006.07.11 |

| 김득신 '야묘도추' (0) | 2006.07.11 |

| 백남준'다다익선' (2) | 2006.07.11 |

| 보테르 (0) | 2006.07.11 |

설정

트랙백

댓글

글

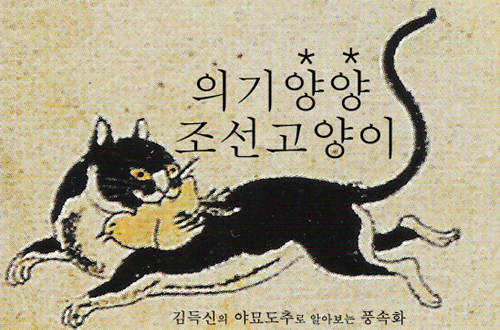

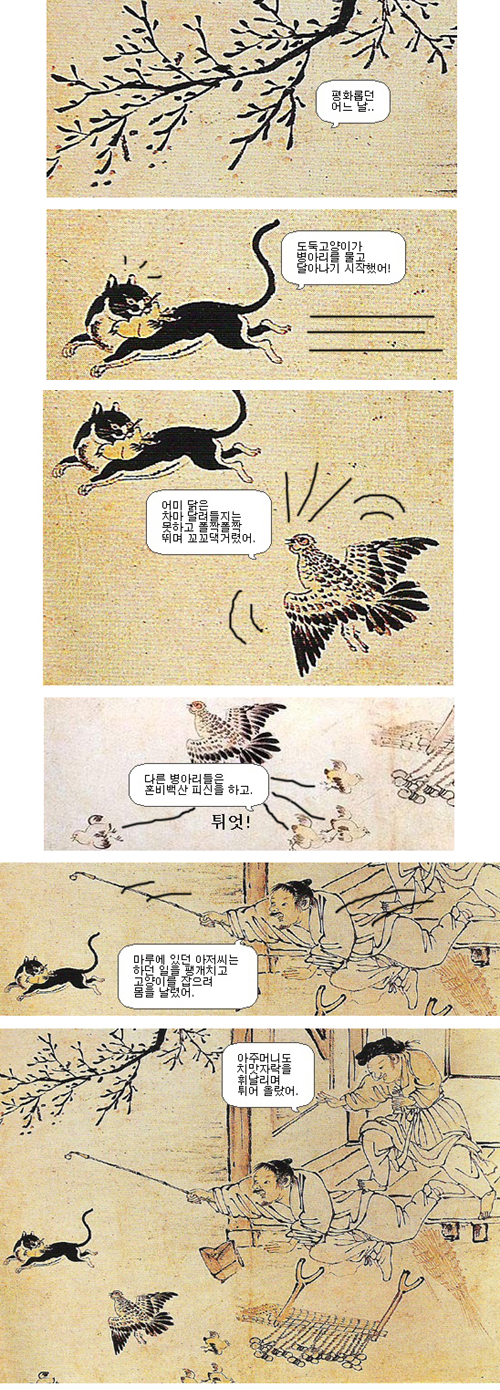

“학교 미술책도 이렇게 만들면 정말 재미있게 공부할텐데…” 위 이미지는 '김치샐러드'님의 네이버 블로그 '그림 보여주는 손가락'에 올라온 게시물의 일부입니다. '의기양양 조선고양이 - 김득신의 '야묘도추'로 알아보는 풍속화'라는 이름이 붙여진 이 게시물은 조선후기의 풍속화를 여러 부분으로 나누어 이어 붙이고, 이를 현대적 감각으로 알기 쉽게 설명한 것입니다. 특히 그림을 해설하면서 영화 '매트릭스'의 배경화면과 주인공들을 합성해 넣어 네티즌들이 재미있어 하고 있습니다. “학교 미술책도 이렇게 만들면 정말 재미있게 공부할텐데…”라는 댓글도 보입니다. 아래는 '김치샐러드'님이 설명하고 있는 그림의 원형인 김득신(金得臣, 1754~1822)의 야묘도추(野猫盜雛)입니다.  ▲김득신의 야묘도추▲

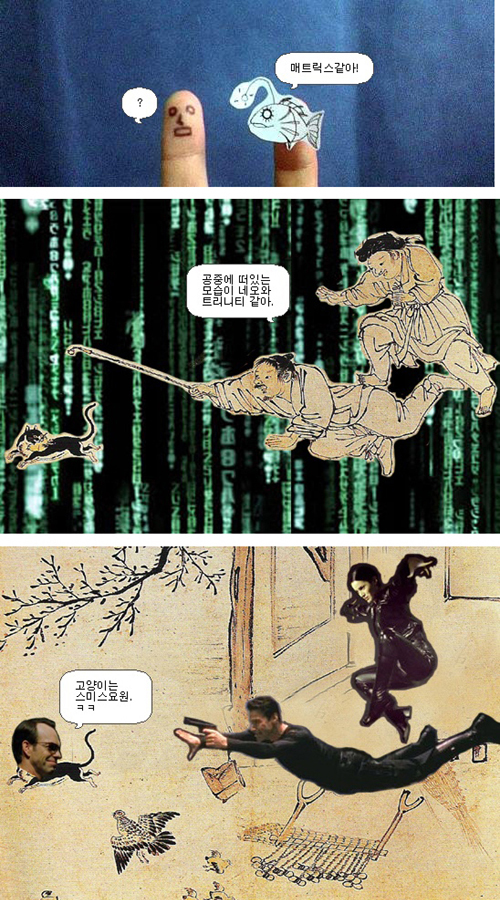

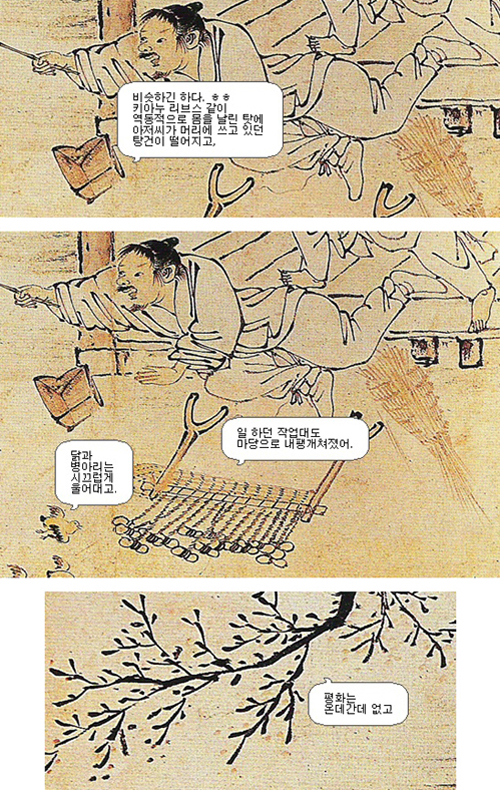

아래는 '김치샐러드'님이 올린 '의기양양 고양이'에 대한 해설입니다.  고양이 한 마리가 병아리를 입에 물고 있는 위의 그림으로 시작하는데요. 야묘도추 그림에서 고양이가 그려진 부분만 잘라서 올린 것입니다.  두 개의 손가락이 가상의 화자가 되어 그림에 대해 설명하고, 감상을 이야기하는 방식입니다.  특징은 그림 전체를 올려놓고 감상을 말하는 것이 아니라, 위와 같이 그림을 여러 부분으로 나누어 그 부분이 어떤 상황을 묘사한 것인지를 마치 이 그림의 소재가 된 사건 현장에 있었던 것처럼 설명하고 있다는 것입니다.  또한 그림 전체를 감상할 때 놓치기 쉬운 등장인물과 동물의 표정 등을 '야묘도추' 원본에서 한 부분만 잘라내어 보기쉽게 만들어 놓고, 재치있는 설명을 달아 놓았습니다.  네티즌들이 가장 재미있어 하는 부분은 병아리를 물고 달아나는 고양이를 향해 몸을 날리는 남녀의 모습을 영화 '매트릭스'의 등장인물 '네오(키아누 리브스)'와 '트리니티(캐리 앤 모스)'의 모습에 비유한 부분 입니다. 위 이미지를 보면 남자가 있어야 할 부분에 총을 손에 쥐고 앞으로 뛰어드는 '네오'가 합성되어 들어가 있고, 여자가 있어야 할 부분에 '매트릭스'에서 가장 유명한 장면인 '트리니티'가 두 팔을 벌리고 공중에 떠 있는 모습이 합성되어 들어가 있습니다. 또한 검은 고양이의 머리에는 웃고 있는 '스미스 요원'의 얼굴을 합성해 넣었습니다.  ▶의기양양 고양이 이어서 보기 이런 요소들 때문에 '의기양양 고양이'는 각종 블로그·카페와 게시판에 옮겨졌고, 댓글이 150개가 넘게 달리는 등 많은 인기를 끌고 있습니다. 게시물 뒷부분은 조선시대 풍속화 전반에 대한 내용으로 자연스럽게 이어지기 때문에 댓글 중에는 "풍속화가 이렇게 재미있는 줄 몰랐다", "풍속화의 새로운 면을 알게되었다"는 댓글이 많았습니다. ▼풍속화엔 인물이 많아서 자세히 표정 하나 하나 살펴본 적이 없는데 이렇게 보니까 재밌어요. ▼저 그림은 자주 봤어도 고양이 표정이 저렇게 귀여웠는지는 오늘에야 알았네요. ▼추천 버튼 없나? 조선 풍속화를 이렇게 재미있게… ▼미술 교과서는 이렇게 만들어져야 합니다. 이를 만든 '김치샐러드'님은 "지금까지 서양화만을 주제로 게시물을 만들었는데, 개인적으로 동양화에도 관심이 많아 이번에 '의기양양 고양이'를 만들게 되었다"며 "우리가 한국인임에도 불구하고 한국의 그림보다는 서양화에 관심이 많은 것이 안타까웠다"고 전했습니다. 풍속화를 주제로 게시물을 만든 이유에 대해서는 "조선 시대에 명작들이 많지만 개인적으로 산수화와 같은 그림보다는 서민들의 모습을 생동감 있게 그린 풍속화에 더 관심이 많기 때문에 '의기양양 고양이'를 만들게 되었다"고 말했습니다. 이어서 그는 "풍속화가 이렇게 반응이 좋을 것이라고 예상을 못했다"며 "앞으로는 김홍도와 신윤복의 그림에 도전해 볼 것"이라고 계획을 전했습니다. '김치샐러드'님 블로그 : http://blog.naver.com/2x5/140015904004 도깨비뉴스 리포터 아사달 youngkang21@dkbnews.com ▷관련기사 - '오필리어'의 머리, 꽃의 코드는? | |||||

'미술교과교육연구회 > 그림세상' 카테고리의 다른 글

| '모견도' 이암 ' 그 마음이 그림 속에 나타날 때 바로 좋은 작품' (0) | 2006.07.11 |

|---|---|

| '삼인문년도(三人問年圖)' 장승업-누가 가장 나이를 많이 먹었을까요? (0) | 2006.07.11 |

| 백남준'다다익선' (2) | 2006.07.11 |

| 보테르 (0) | 2006.07.11 |

| 김창렬 '물방울' (0) | 2006.07.10 |

설정

트랙백

댓글

글

| III. 다다익선(多多益善) 규모의 측면에서 <다다익선>은 1980년대를 통해 이어진 백남준의 대규모 비디오 설치작업의 백미(白眉)라는 점은 의심의 여지가 없다. ‘많을수록 좋다’는 뜻의 사자성어 ‘다다익선(多多益善)’은 양적 확대를 통하여 차별 없는 민주성을 성취하고 더 나아가 새로운 커뮤니케이션의 장을 열고자 하는 백남준의 비디오 철학을 엿보게 한다. 물론 그 직접적인 함의는 1,003대에 달하는 TV 수상기의 상식을 뛰어넘는 수량을 반영하는 것이다. |

'미술교과교육연구회 > 그림세상' 카테고리의 다른 글

| '삼인문년도(三人問年圖)' 장승업-누가 가장 나이를 많이 먹었을까요? (0) | 2006.07.11 |

|---|---|

| 김득신 '야묘도추' (0) | 2006.07.11 |

| 보테르 (0) | 2006.07.11 |

| 김창렬 '물방울' (0) | 2006.07.10 |

| 극사실주의(Hyperrealism) (0) | 2006.07.10 |

설정

트랙백

댓글

글

|

|

'미술교과교육연구회 > 그림세상' 카테고리의 다른 글

| 김득신 '야묘도추' (0) | 2006.07.11 |

|---|---|

| 백남준'다다익선' (2) | 2006.07.11 |

| 김창렬 '물방울' (0) | 2006.07.10 |

| 극사실주의(Hyperrealism) (0) | 2006.07.10 |

| Carol Evans 의 사실주의 풍경화 (0) | 2006.07.10 |